百聞は実験に如かず

理科が、好きになる!得意になる!

理科は、教科書の活字だけでは、イメージが立ちません。

本物を見るのがいちばんです。

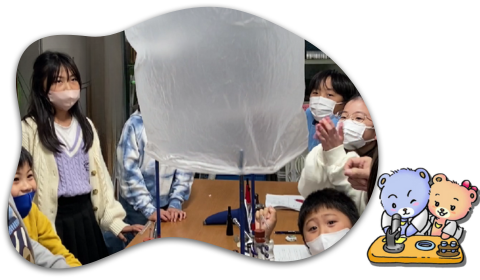

この教室では、中学入試に出るすべての内容を、自分で実験をします。

実験は面白い。夢中になって頭が動く。成績が伸びて自信がつく。

理科を大好きな子にします。

理科は暗記教科じゃない。自然界の謎解きミステリーだ。

教室の案内

- クラスの種類・設置日・空き状況・受講料

- 生徒と保護者の声

- 進学実績

塾生の部屋

- 授業内容と日程・イベント

- 教材と解答

- 家庭学習支援問題

オンライン理科(会員)

- 実験授業

- 練習問題

- 質問受付

勉強110番

- 中学受験の算数と理科

- 中学高校生の数学と理科

- 英語個別

YouTube動画

- 授業動画

- 練習問題と解説

- 歴史上の偉人

理科グッズ

- 動く天球

- 花のつくりペーパークラフト

- 岩石標本

理科が「好きに」なるワケ

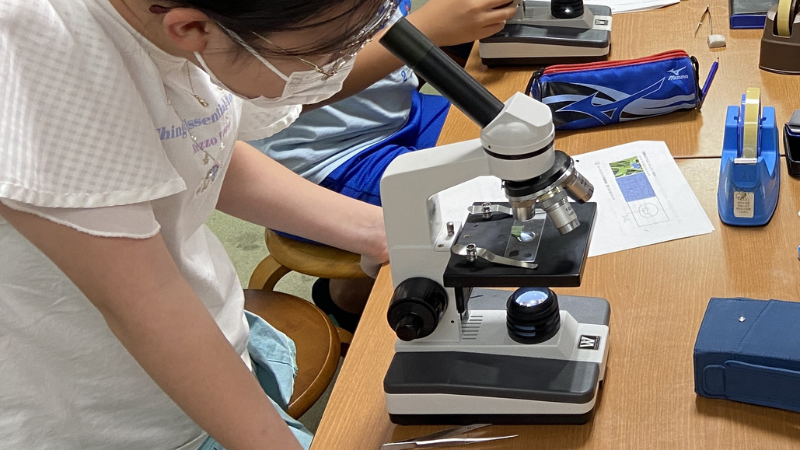

1 本物を見る

理科は、教科書を見ても、イメージがわかない教科です。

実際にやった方が、短時間で、ずっとよくわかるし、楽しい。

例えば、キリンを見たことがない人に、皆さんならどう伝えます?

「大きくて、首と足が長くて、体に模様があって・・・」と長々説明するより、

動物園に連れて行って、「これがキリンだ!」と本物を見せた方が、早くて、印象強く伝わりますよね。

理科も同じです。

教科書の実験の長い説明を、ひたいにしわを寄せて、暗記しようとするよりも、

本物の実験を、自分でやった方が、早い!楽しい!よくわかる!

この教室では、中学入試に出る実験は全部やります!

物理や化学の教室実験は、もちろんやります。

外に出て、星を観察したり、季節の生き物を観察しにも行きます。

2 危ない!子どもの理科嫌いの原因はこれ!

学校や塾では、理科の授業は、教科書と黒板を使った座学が中心です。

実験や観察は、あまり行われません。

結果、理科の勉強は、子どもが実際に見たことがないもの、やったことがない実験を、教科書に、ラインマーカーで線を引いて覚えることになります。

椅子に座って先生の講義を聞き、板書をノートに書き写すことになります。

特に、進学塾ほど、この傾向は顕著です。

これって、楽しいの??

見たことがなければ、イメージも興味もわかず、頭にも入りません。

時間をかけた割には結果が出ず、

「どうしてできないの!」「〇〇が苦手ですね」と、ネガティブな評価をされる。

これでは、理科が苦手で、嫌いになります。

子どものためを思って、時間と費用をかけて、進学塾に通わせ、なのに、小学生で理科を嫌いにさせたら、そのあと、中学・高校・・・、やばいです。

3 実験で霧が晴れるようにわかる

最も効果的な学習方法は、子どもが自分で実体験をし、

教科書の知識と組み合わせることです。

特に低学年の場合、教科書を読んで頭で覚えるよりも、

実験と観察を通して体で理解していく方が大切です。

実験や観察は面白いです。

面白いと夢中になり、頭が活発に働きます。

頭が働けば成績が上がり、自分に自信が持てます。

さらに面白くなり、やる気が出ます。

教室では、このプラスの循環を興します。

理科が得意で、大好きな子にします。

担当講師の紹介(倉橋修)

答えが出ない相談

長く、大手進学塾で、中学受験生を指導し、教材作成も担当してきました。

塾での居心地はよく、生徒や保護者からも支持を得て、楽しい日々でした。

ただ、授業満足度は70%後半。下位クラスの授業満足度は60%台。私が教えても、成績を伸ばせない子はいました。

保護者面談で、しばしば相談を受けました。

「どうすれば、できるようになるのでしょうか?」

「どうすれば、理科が好きになるのでしょうか?」

私は理科が得意で、理科が面白いと思っています。でも、自分がそうだからと言って、他の人も同じようになれと言うことはできません。

わかりやすく、楽しく教えているのに、どうして成績が伸びないのかな?

授業中の反応が希薄なのかな?

人それぞれで、得意、不得意があるからしょうがないか・・・、と思っていました。

子どもが明るくなったワケ

転機は、夏の講習会の実験講座です。私が担当しました。

実は、理科の先生の多くは、実験授業が嫌いです。準備や片付けに時間がかかり、生徒管理に神経を使い、割りが合わないためです。結果、他の先生たちは実験講座を担当したがらず、例年、私が担当していました。

今思うと、私は実験技術も未熟で、下手な授業をしていました。しかし、参加する子どもたちには、大うけでした。

ふだんは、最下位クラスで、言葉も発せずに、暗い表情で授業を受けていた女の子が、実験講座では、男の子に混ざって野太い声で、歓声を上げていました。「こんなに変わるんだ」と驚きました。

授業満足度も、驚異の100%。テキスト中心の勉強の限界と、実験授業の持つ可能性を感じました。

実験をすれば、それで成績が伸びるのか?

大病を機に、大手進学塾を辞め、実験教室を開きました。

中学入試に出る内容は、物理や化学の室内実験はもちろん、野外に出ての生物観察や天体観察もやりたい。

準備はたいへんだけど、絶対に必要な教室になる。本物を見れば、もっと楽しく勉強できる。そう思いました。

ただ、これまでのような、難問を解説したり、受験テクニックを伝えたりの授業はしないため、自分の実験教室が成績向上につながるかどうかは、不明でした。

でも、理科の教師はたくさんいます。一人くらいは、実験ばかりする教師がいてもいい。そう思い、実験ばかりの授業をしました。

答えは出た

実験教室を開いて数年後、生徒の成績調査、生徒や保護者へのアンケートを取り始めました。

はっきりと結果は出ていました。

難関中学入試で、理科で大稼ぎして合格する子。大手塾の模試で、理科だけ偏差値70超える子が多数出ました。結果のすごさに、私自身が最も驚きました。

「問題を見ると映像が浮かぶようになった」

「勉強時間は少ないのに、理科だけ楽に点が取れる」

また、「理科が大嫌い」と入会した子が、理科の得点力を上げ、「理科って、面白いね」と言うようになりました。

大手学習塾時代には伸ばせなかった、無反応の中位~下位クラスの子たちも、理科だけは成績を伸ばしました。

「どうすれば、できるようになるの?」

「どうすれば、理科が好きになるの?」

その答えが、見つかりました。

本物をみればいいんだ!

勉強したい子は、すべて支援する

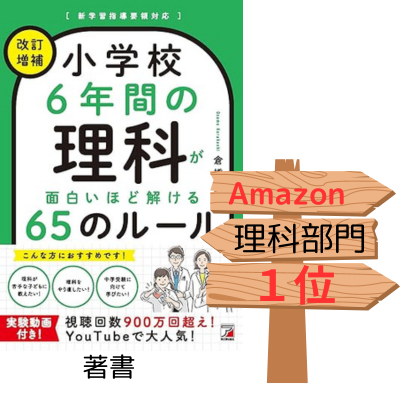

その後、YouTubed動画で、全国の受験生に向けて、理科の楽しさを発信しました。(現在1,000万回超再生)

マスメディアの方にも注目していただき、TVや新聞などにも取り上げられ、出版の依頼も受けました。

全国の受験生からの質問対応にも応じ、年間1500問平均の質問に、動画で解説を送るようになりました。

これまで私が行ってきたことを1つにまとめ、もっと勉強したい!子の、理科の家庭学習を支援する仕組み(オンライン理科教室)を始めました。

教室に通える子は、実験教室サイエンス・ラボで一緒に勉強しましょう。距離が遠くて通えない子は、オンライン理科教室に来てください。同じ授業をオンラインで見られるようにしました。また、直接、質問をしてくれれば、24時間以内に、倉橋が直接、オリジナルの解説動画を作ります。

「もっと、勉強したい」そう思う子は、大歓迎。

今の成績がいいか悪いかなんて、どうでもいい。

もっと勉強して賢くなりたい!そう願う子は、倉橋が全力で応援します。

理科は、暗記教科ではありません。

各自が、自分の手持ちの脳で考える、良質なミステリーのような楽しい教科です。

理科は面白いぞ。

もっと勉強したい子は、みんな支援します。

いっしょに勉強していきましょう。